Hubo un enorme silencio. Primero pasó un ángel, pero el silencio se hizo tan largo y tan intenso que enseguida le siguió un demonio… de hecho creo que eso fue exactamente lo que pasó.

Lo que yo estaba viendo era simplemente mi pene. Mi pene en un plano frontal.

Veía el glande proyectado en una pantalla gigante plantada sobre mi cerebro. Lo veía acercándose y alejándose al objetivo de una lente anónima. Los lados de la pantalla eran de carne, rosados.

Como la vista interior de una vagina.

Y entonces, como siempre, la música me arrancó del interior de esa gran nave que no era más que mi cráneo, me alejó de la pantalla y me devolvió donde estaba, en la cama, perdido sobre ella. Recalé primero en sus dientes, después en su lengua que asomaba eléctrica como una anguila y, finalmente, en sus encías.

La lengua asomaba por la comisura izquierda de su boca cuando jadeaba y al terminar el jadeo, la punta recorría todo el labio superior dejándolo temporalmente brillante hasta llegar a la comisura derecha. Luego repetía exactamente la misma operación:

La lengua asomaba por la comisura izquierda de su boca cuando jadeaba y al terminar el jadeo, la punta recorría todo el labio superior dejándolo temporalmente brillante hasta llegar a la comisura derecha. Luego repetía exactamente la misma operación.

Como un eco.

-eco-

Era relativamente excitante.

Durante un momento pensé que alguien me dijo una vez que puedes saber el color de la vagina de una mujer viendo sus encías, pero la música atrapó de nuevo mi atención.

Sonaba la versión de Manfredd Mann de “I put a spell on you” y la verdad es que era muy adecuada. Sin duda la más indicada para ese momento en el que aquello sucedió.

Fue todo muy rápido, ¿Vale? Prácticamente cuando empezó el solo de metales, volví a las encías, de allí fui de nuevo a los bordes rosas de la pantalla y luego, al pene proyectado agitándose. Fue entonces cuando éste se convulsionó, la música se intensificó y el plano cambió.

Ahora tenía un plano lateral, un corte transversal a través del muslo de la chica. En ese mismo instante podía ver en pantalla grande mi pene vibrar y empujarse hacia lo más profundo de ella. Cuando me corrí, el perfil de mi glande se agitó como la cabeza de una serpiente y escupió. Ahora no había fondo rosado, la vagina había desaparecido, mi pene eyaculaba en un entorno negro. En una pantalla.

En un cine.

En esa enorme bóveda que era mi cráneo visto desde dentro.

La canción repetía “Te amo, te amo, te amo teamo teamoteamo teamoteamoteamoteamoteamo” y esa melodía arañó mi cerebro, hizo una grieta justo al lado de la pantalla y allí se quedó para siempre.

La canción no se detuvo, continuó como hacen las canciones:

Puse un hechizo en ti.

¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!

Porque eres mía, sí.

No puedo resistir las cosas que haces

Cuando engañas.

No me preocupa si ya no me quieres

Porque yo soy tuyo, tuyo, tuyo de todas formas.

Y había un niño en pijama, metiéndose en cama con una linterna y una fiambrera transparente de tapa granate.

El niño estaba escuchando aquella melodía porque llevaba unos auriculares que conducían a un walkman Sony Sport, amarillo y negro en el que giraba una cinta magnética que, al ser de 120 minutos, 60 por cada cara, estaba arrastrando el aparato con su peso, cargando los cabezales y acortando la vida de su reproductor.

El niño no sabía todas estas cosas y además le hubiesen dado igual, simplemente porque allí cabían el doble de canciones que en una cinta de 60 minutos.

La canción se encuentra ahora exactamente en el mismo punto en el que la dejamos, pero la versión es la original de Screaming Jay Hawkings.

El niño ya se ha metido en la cama y se agita brevemente bajo la manta, su cuerpo agradece el cambio de temperatura.

Él todavía no sabe como describirlo pero los elementos de esa canción le parecen los huesos de un dinosaurio montados en un museo de ciencias naturales. Y le da la sensación de que el dinosaurio tiembla y está punto de derrumbarse en cualquier momento.

Le fascina la canción.

Entonces el niño piensa en la madre de un amigo suyo. Piensa en ella como mujer…ya sabéis, no como en una madre. Y piensa en que podría satisfacerla.

Se acuerda de que ese mismo Verano, él se instaló en la casa de su amigo para pasar unos días, y mientras jugaban en la piscina, ella hacía top-less en una hamaca de rayas verdes y blancas.

Le gusta recordar especialmente el momento en el que, cada tarde, ella subía un poco el respaldo de la hamaca, les llamaba a él y a su amigo, y les tumbaba boca a bajo con la cabeza entre sus piernas aceitosas por el bronceador para darles un masaje por la espalda. Primero a su amigo y luego a él.

Había establecido una elaborada fantasía interna en la cual, el hecho de que él fuera el segundo en recibir el masaje significaba que ella disfrutaba más haciéndoselo a él. Como si se reservara lo mejor para el final.

Era una teoría elaborada para un niño.

Recordando el aroma del bronceador y del cloro y casi notando en su coronilla el sexo de la profesora, el niño desliza su mano a través del pantalón de pijama y se agarra el pene.

El sonido de un móvil le interrumpe.

El niño se sobresalta y busca nervioso bajo la almohada, el teléfono no para de sonar y teme que sus padres entren en la habitación.

El aparato vibra en la mesilla de noche. El niño lo coge y al intentar apagarlo, responde sin querer.

Ahora hay tal silencio que solamente escuchamos una voz metálica a través del móvil que pregunta: “Diga?”

Desde la cama, perdidos entre las sábanas, los auriculares del walkman cantan:

No me preocupa si no me quieres

Porque yo soy tuyo, tuyo, tuyo de todas formas.

Me vibraba el teléfono en el bolsillo, aunque lo tenía sin tono.

Lo saqué y lo miré, era mi exnovia. Hice una pulsación larga de la tecla de encendido y el teléfono dejó de coletear.

No quería perturbaciones. Estaba en el ambulatorio.

Llevaba puestos unos auriculares y tenía agarrado un pulsador negro en la mano. Era parecido al interruptor de una lámpara, aunque el botón era blanco y estaba en la punta, como el los bolígrafos. Tenía un cable en espiral que desaparecía en una caja negra situada bajo la ventanilla desde la que podía ver a aquella mujer escribir sus notas.

Volví a pulsar.

Noté por la expresividad corporal de la mujer que esta vez había pulsado tarde.

Había tanto silencio allí que empecé a escuchar un eco.

Lo identifiqué enseguida.

Sí, yo soy tuyo, tuyo, tuyo.

Yo te amo. Yo te amo.

Era “I put a spell on you”, la versión de Brian Ferry.

Terminé odiándola. No la podía soportar.

No aguantaba esa canción. Era un virus. Una cucaracha. Una alimaña. Sobrevivía a lo largo del tiempo. Se transformaba. Ocupaba los cuerpos y volvía en forma de otra versión. De otro cover. Esa canción tenía el diablo grabado.

El tema había sonado durante tanto tiempo en la radio de mi vida que siempre era como si acabara de escucharla hacía un momento. Esto sucedía más intensamente cuando había silencio absoluto como en esos mismos instantes en los que esperaba las señales auditivas para completar la audiometría. El efecto era como un eco permanente rebotando en las paredes de mi cráneo que siempre repetía:

Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo…

Aquellas frases sonaban también en otro lugar y en otro momento, a través de Spotify, mientras me corría.

Entonces dejé de ver el semen salir de mi glande en la pantalla, me retiré y lo vi cayendo sobre ella.

Sonó el teléfono, ella intentó besarme, pero la aparté.

Entonces cogí el móvil y me oí respirar al otro lado de la línea. No me preguntéis cómo, pero reconocí aquel jadeo infantil, un jadeo hundido en el miedo, sostenido desde el diafragma, aguantado por los músculos que hay junto al sexo.

El niño sostenía el teléfono en su mano, pero cuando la adrenalina empezó a rebajarse con la sangre, su cerebro compuso la situación de nuevo y se dio cuenta de que no sabía muy bien de donde había salido aquel aparato y de que no había visto nunca uno parecido.

Aquello no era el inalámbrico de casa y, además en 1991 nadie tenía móviles en su hogar.

Acercó el aparato a su oído mientras notaba como su erección bajaba al ritmo de la adrenalina, holgando la tela del pijama y dejando un espacio para pensar en su cabeza.

Al otro lado de la línea solamente pudo escuchar una voz, mi voz, que le decía:

“No tengas miedo”

Y aquello era todo lo que desde mi experiencia podía decirle y también todo lo que aquel niño podía entender.

Y yo ya lo sabía.

Sentado frente al médico, mi cara debía de ser un poema.

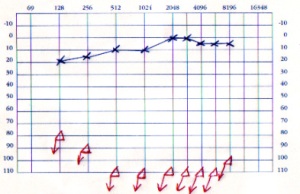

“No tengas miedo, es normal, si eres músico estás en una franja de pérdida totalmente aceptable…esa frecuencia se resiente enseguida y lo que nos muestra esta audiometría es una bajada para tomar precauciones pero no para preocuparse.”

Recordé la llamada de mi ex, me inquieté y respondí mal conscientemente:

“Me preocupo porque si no puedo tocar estoy jodido”

“Claro que puedes tocar, yo tengo más pérdida que tú. Simplemente esa frecuencia está deteriorada, no es preocupante, es una franja que perdemos naturalmente con el paso de los años. Curiosamente se trata la frecuencia que más predomina en la voz femenina… ¿Gracioso, eh? Igual algún día te alegras de no escuchar a tu mujer.”

Otra vez el rock… el rock me va a matar.

El tipo me dio pena y me ablandé.

Salí por la puerta con ganas de pegar la cabeza a un amplificador. Con ganas de ruido. Encendí el I-pod en la sala de espera, un tipo con una venda en el oído me miró perplejo. Supongo que tenía sentido.

Al empezar el tema me tranquilicé, sonaba “I put a spell on you”, la versión de Nina Simone, esa que empieza como un tema de James Bond. Mis oídos estaban bien. La escuchaba como siempre…hacía el efecto de siempre.

Levanté la mirada y me encontré con una señora mayor que me sonrió, la odié. Luego, la mirada se posó sobre una chica que leía un libro de autoayuda y también la odié. Pasó una asistenta y la odié al instante. Me giré, vi el nombre del doctor escrito en la placa junto a la puerta y, justo debajo, el de su enfermera. A ella y solamente a ella, la odié con todas mis energías.

Saqué el teléfono del bolsillo y vi la llamada perdida de mi ex-novia. Agrandé los iconos de la pantalla con mi odio. Me quedé mirando las letras que componían su asqueroso nombre y dejando que mi corazón se ennegreciera como el petróleo, abriendo las puertas a los fantasmas que allí habitan y permitiendo que me movieran como a un muñeco.

Este odio es ahora mi gasolina, es mi motor y mi conductor. Este odio me lleva a sitios a los que nunca habría podido llegar de su mano.

El teléfono sonó. La pantalla señalaba que se trataba de un “número desconocido”. Cogí.

¿Sí?

El niño colgó asustado. Miró el teléfono, bastante grande entre sus manos, dudó un momento y lo ocultó en el más desordenado de los armarios, entre unos cómics, una cantimplora y un juego de mesa.

Se introdujo en la cama se tapó hasta el entrecejo, rebobinó hasta el principio de la canción y volvió a pensar en la profesora. La madre de su amigo.

Ahora fue menos sutil. Se imaginó como sería chuparle las tetas. Meter su polla entre ellas. Le olía tanto a cloro que su mente se nubló, se agarró el sexo con máxima violencia, se masturbó y notó como el semen empujaba en sus testículos y los apretaba casi instantáneamente.

Aquellas tetas tenían para él un tacto imposible, un tacto inventado que su cerebro había compuesto con la sensación que le transmitían los balones de goma y su propia piel.

No era más que un arquitecto de sensaciones poco experimentado.

Cuando iba a correrse se detuvo y abrió su fiambrera. Junto a un trozo de papel higiénico y unos recortes de mujeres desnudas sacadas de anuncios de revistas femeninas, tenía una pequeña linterna de propaganda de un banco.

Entonces se colocó la linterna en el pecho alumbrando a su pene y continuó masturbándose intensamente, esperando al semen y a la culpa. Futuros conocidos.

Se corrió y aún no sabía muy bien cómo reaccionar. Deseaba ver aquello. Deseaba que pasara, pero no tenía experiencia. Parecía un actor que acaba de olvidar su papel o un músico que empieza en el tono equivocado.

Daba la nota.

Su pene se convulsionó 5 veces y, por primera vez, escupió en cada una de ellas:

1. M

2. I

3. E

4. D

5. O

¿Quién era? Preguntó ella limpiándose el semen del vientre.

Nadie.

¿Tu ex?

La miré.

Claro que no

La odié.

Miré la mancha de semen en la colcha. Era alargada y estaba desapareciendo como siempre hace el semen.

Se acercó para besarme.

La aparté y no solo eso. La odié otra vez.

Te vas a quedar solo, y ya te vas dando cuenta.

Eso me dijo.

La muy puta.

Sentí algo nuevo. Una epifanía.

La lista de Spotify continuaba, sonaba una versión mala de “I put a Spell on you”. Era una cantante de jazz. Una de esas que parece que no tienen alma y que solo se preocupan de cómo resulta su voz a través del equipo de sonido.

Una estúpida.

Mis mejillas se tensaron, sentí murciélagos en el estómago y mis ojos se rasgaron como los de un reptil.

Volví a mirar la mancha de semen con aquellos nuevos ojos.

La mancha era como un poso de café afortunado. En ella podían leerse cuatro letras:

O-D-I-O

Salí del ambulatorio y me desplacé por las sombras como una cucaracha:

Una niña se adelantaba a su madre corriendo mientras esta la perseguía nerviosa. Primero odié a la niña, pero al poco odié a la madre. Me bastó con verla físicamente.

Al pasar por delante de una tienda de ropa escuché el eco de I put a Spell on you. Estaba sonando en la radio. Era la versión de Marilyn Manson.

Odié a la dependienta a través del cristal.

Disparaba odio como un francotirador asustado. Como una némesis de Cupido.

Aceleré el paso y me metí en una cafetería. Pedí una caña.

Al rato de estar allí, en la televisión pusieron la versión de “I put a spell on you” de Bonnie Tyler.

Dejé un billete de cinco euros en la barra por no soportar aquello más tiempo.

La camarera latinoamericana merecía todo mi odio.

Se lo di.

Aquella canción estaba persiguiéndome. Y no desde ahora. Llevaba persiguiéndome mucho tiempo.

Detenido en el paso de peatones, un coche que esperaba en frente de mí separó un poco la ventanilla del copiloto dejando escapar de nuevo aquel maldito tema.

Odié a la zorra de la conductora y a la puta de su hija. Luego retrocedí como un escorpión haciendo balance. Seguí calle abajo.

Subiendo las escaleras de casa me parecía escuchar las diferentes versiones del tema tras las puertas de los vecinos:

En el primer piso la de la Creedence.

En el segundo la de los Animals.

En el tercero la de Nina Simone.

Me situé frente a la puerta y el escándalo era terrible. Abrí precipitadamente y en cuanto traspasé el marco, aquello se me echó encima. Me estalló en la cara.

La versión original, de Screaming Jay Hawkings.

Y entonces entendí que estaba conociendo a mi maestro, que estaba delante del origen de mi miedo y de mi odio.

Y que me gustaba.

Aquella canción me encantaba.

Me gustaba desde la primera vez que la oí. Me gustaba más que las tetas de la madre de mi amigo.

Así que acordé de aquellas tetas, me senté en el sofá, me bajé el pantalón y el calzoncillo hasta la rodilla y me hice una paja.

La canción siguió como hacen las canciones y el semen desapareció como hace el semen.

Y yo me quedé en el medio.

Y me quedaré algún tiempo más.

I put a spell on you.

Cause your mine.